皆様ごきげんうるわしゅう!

最近日光を浴びていない気がする地下女子・白トリュフなめこことM本です。

(前回記事「【地下浪漫の旅】 巨大地下空間「首都圏外郭放水路」で人間のちっぽけさを感じてきた」より)

突然ですが、皆さんは「地下生菌」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

「地下生菌」とは、その名の通り"地下に発生したきのこ"のこと。

世界三大珍味である『トリュフ』も「地下生菌」の一種なんだとか。

▼その定義でいけば地中深くまで広がる「なめこの巣」で生活するなめこ達も「地下生菌」なのでは...!?

そんな「地下生菌」をメインにする研究会があるらしい...その名も「日本地下生菌研究会」!!

>>>>>「日本地下生菌研究会」公式サイトはコチラ<<<<<

きのこ全般ではなく「地下生菌」を専門に研究する機関が日本にあるなんて...!

同じ「地下生菌」を扱う会社として(※違います)その実態を調査しなければ!

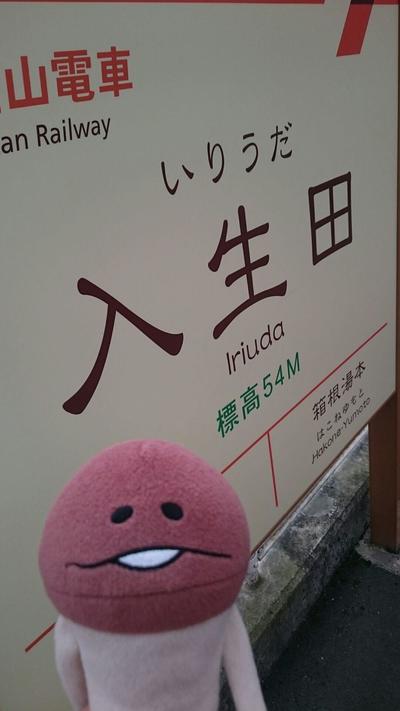

というわけで、箱根にあるという「生命の星・地球博物館」に行ってきました!!

▼小田原駅で箱根登山鉄道に乗り換え「箱根湯本駅」の手前「入生田駅」で降ります!

▼そう、ここは箱根......

▼.........あれ?

・

・

・

▼あ、あったありました!

▼「神奈川県立生命の星・地球博物館」は山々に囲まれた自然豊かな場所にありました。

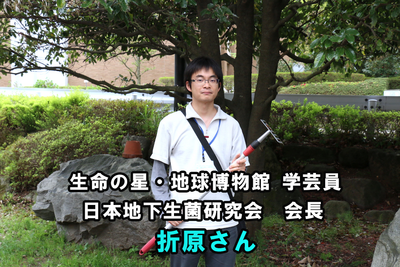

▼折原貴道さんはこちらの博物館で学芸員として働いているそうです。

「地下生菌」について

そもそも地下で発生する「地下生菌」をどうやって探すのでしょうか。

そもそも地下で発生する「地下生菌」をどうやって探すのでしょうか。 「地下生菌」は案外近くで見つかりますよ。

「地下生菌」は案外近くで見つかりますよ。 へ、そうなんですか!?

へ、そうなんですか!? 例えば博物館の裏山では20種以上の地下生菌が取れます。

例えば博物館の裏山では20種以上の地下生菌が取れます。

▼博物館裏にある山は「地下生菌」の宝庫だったのか...!

意外にも「地下生菌」は我々の身近に存在している模様。

木と共生する側面もある「地下生菌」は主にどんぐりの木やマツの木の下で見つかることが多いそう。

地域や季節によっても取れる種類は異なりますが、「地下生菌」そのものは希少なものではなく、しかも深く掘らなくても出てくるそうで、我々アマチュアでも頑張れば発見できるんだとか。

心優しい折原さんは、わざわざ奥からサンプルを持ち出し、見せてくれました。

▼これが「地下生菌」だ!

▼............あれ、「地下生菌」ってきのこですよね?

▼石と間違えたのかな?

これ、私の知ってるきのこじゃない...!

これ、私の知ってるきのこじゃない...!

まず、本研究会で言うところの「地下生菌」とは、自分の力できのこが外皮におおわれたまま成熟し、自力で胞子を散布することが困難なきのこ全般を指します。

まず、本研究会で言うところの「地下生菌」とは、自分の力できのこが外皮におおわれたまま成熟し、自力で胞子を散布することが困難なきのこ全般を指します。 普通のきのこは肢を伸ばして、なるべく高いところに傘を開き、胞子を飛ばすわけですが

普通のきのこは肢を伸ばして、なるべく高いところに傘を開き、胞子を飛ばすわけですが

「地下生菌」は傘を開かないまま一生を終えてしまうんですね。 なるほど(石と間違えてなくてよかった)

なるほど(石と間違えてなくてよかった) 自力で胞子を散布できないので、子孫を残すために他の動物や虫などに代わりに胞子を運んでもらう。

自力で胞子を散布できないので、子孫を残すために他の動物や虫などに代わりに胞子を運んでもらう。

そのために強烈な匂いを発して、自分の存在をアピールして食べてもらうんです。 匂い...!フェロモンってやつですね!

匂い...!フェロモンってやつですね! 「地下生菌」はきのこだとわかりにくい形のものが多く、研究者でも一目で判断するのは難しいんだとか。そんなときは匂いを嗅いで、地下生菌なのかどうか判断するそうです。

「地下生菌」はきのこだとわかりにくい形のものが多く、研究者でも一目で判断するのは難しいんだとか。そんなときは匂いを嗅いで、地下生菌なのかどうか判断するそうです。 まぁ、つまり彼らはナマケモノなんです。

まぁ、つまり彼らはナマケモノなんです。

誰かが代わりに子孫繁栄をしてくれるなら、そんなに頑張らなくていいやっていう... (なんだろう、どうも他人事とは思えない)

(なんだろう、どうも他人事とは思えない)

▼「地下生菌」とは、他力本願で生きるナマケモノのことらしい。

歴史の長い「地下生菌」

なんとなくその生態が見えてきた地下生菌。

実はその歴史は深く、例えば「松露(ショウロ)」という松の木の下に発生する地下生菌は江戸時代には存在したそうで、高級食材として重宝されていたそうです。

おなじみの『トリュフ』は1億5000万年前に今の姿に進化したんだとか。 え、「地下生菌」って進化してるんですか!?

え、「地下生菌」って進化してるんですか!? はい。もともとは地上に生えていたきのこから地下生菌へ進化したものが殆どです。

はい。もともとは地上に生えていたきのこから地下生菌へ進化したものが殆どです。 怠けきった最終形態がこいつらなのか......!

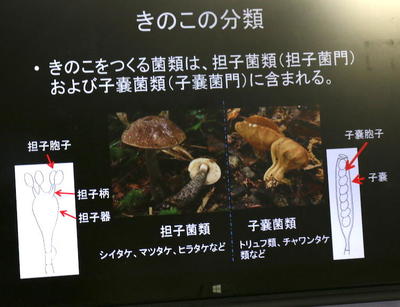

怠けきった最終形態がこいつらなのか......! きのこを作る菌類は、主に子嚢菌門(しのうきんもん)と担子菌門(たんしきんもん)という二つの大きなグループに分かれていて、 地下生菌はいずれの門(種)にも存在します。

きのこを作る菌類は、主に子嚢菌門(しのうきんもん)と担子菌門(たんしきんもん)という二つの大きなグループに分かれていて、 地下生菌はいずれの門(種)にも存在します。

これらは簡単に言えば胞子の作り方が全然違うんですね。 つまり私となめこ(人間となめこ)ってくらい違うわけですね。

つまり私となめこ(人間となめこ)ってくらい違うわけですね。

▼理科の授業を思い出します。

(※折原さんの講演資料から) まぁ...(困惑)

まぁ...(困惑)

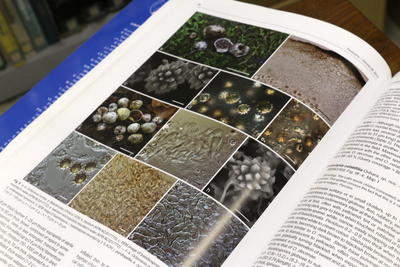

現在「地下生菌」は100回以上も他のきのこの系統から別々に進化してきたということがわかっています。

見た目はそっくりであっても、 よく調べてみると全く異なる起源の菌だったってことがよくあるんですよね。

例えばイルカや魚が、起源は全く異なる種だったのにも関わらず、ちょっと似ている気がするでしょう?あれと同じことです。

▼進化を遂げた結果、原型の面影はまったくない。

(※折原さんの講演資料から)

ちなみに、現在日本で確認されている「地下生菌」は最低でも100種以上〜200種程度いると言われているそうです。まだ名前が付けられていないものが多く、将来的にはもっと多くの系統が増えると想定されています。

海外では既に1000種以上の種類が発見されていて、日本では研究が遅れているのだとか。

しかも、研究データを元にした統計では、まだ見ぬ「地下生菌」を含め菌類全体の種類は500万〜600万種にものぼると言われているそう。

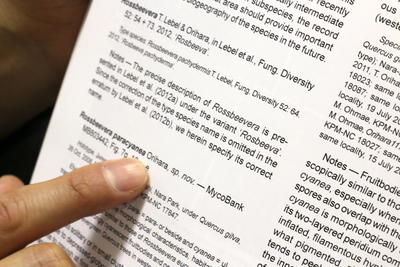

▼実は折原さん、そのうちの約20種の名付け親であるすごい人!

ちなみに、新種の「地下生菌」に自分の名前をつけたりは...!?

ちなみに、新種の「地下生菌」に自分の名前をつけたりは...!? 今のところないですね。

今のところないですね。

それよりは生態や形の特徴に関連ある名前をつけたり...

あとは第1発見者の名前をつけることもあります。 謙虚なんですね...(感涙)

謙虚なんですね...(感涙)

「日本地下生菌研究会」の取り組み

それだけ発見されていない種があるとすると、まだまだ「地下生菌」の世界は奥が深そうですね。

それだけ発見されていない種があるとすると、まだまだ「地下生菌」の世界は奥が深そうですね。 今後の「地下生菌」の発展を促すためにも「日本地下研究会」は大事な組織だと思っています。

今後の「地下生菌」の発展を促すためにも「日本地下研究会」は大事な組織だと思っています。 具体的にどんな活動をされているんでしょうか。

具体的にどんな活動をされているんでしょうか。 現在は年に1回程度の観察会や総会など、あと会報を通して研究成果をご報告したりですとか。

現在は年に1回程度の観察会や総会など、あと会報を通して研究成果をご報告したりですとか。

会報はオンライン版のみの出版で,論文や観察記録,地下生菌関連のエッセイなど,いろいろ掲載されています。

会員の方はプロからアマチュアまで、現在68名在籍していて、全国各地にいらっしゃいます。 なるほど、だから頻繁に集まるということが難しいわけですね。

なるほど、だから頻繁に集まるということが難しいわけですね。 今後は中心メンバーで各地に出向き、現地のメンバーと観察会を行うような、伝道師的な活動もしていきたいと思っています。

今後は中心メンバーで各地に出向き、現地のメンバーと観察会を行うような、伝道師的な活動もしていきたいと思っています。 地下生菌の伝道師...!私たちの仲間ですね!(違う)

地下生菌の伝道師...!私たちの仲間ですね!(違う) そもそもこの研究会発足の目的は、研究成果を残すためでもあります。

そもそもこの研究会発足の目的は、研究成果を残すためでもあります。

新たな種を見つけたからと言って、論文として発表しなければ記録として残りません。

でも新種を発表するまでにはそれを裏付ける根拠をもって発表しないといけないわけで... 確かに、それらを想定すると途方もない時間と作業が必要だ...

確かに、それらを想定すると途方もない時間と作業が必要だ...

今まで「地下生菌」の研究を発表し、残していく機関が他になかったため

折原さんを中心に発足したのが「地下生菌研究会」!

ご自身はもちろん、他の研究者の方の目に留めてもらうことも今後の発展を助けることになると熱く語ってくれました。

「日本地下研究会」は活動に賛同してくださる方であれば、誰でも加入することができます!

興味がある方はぜひ活動に参加してみてはいかがでしょうか!

>>>> 申し込みはコチラから<<<<

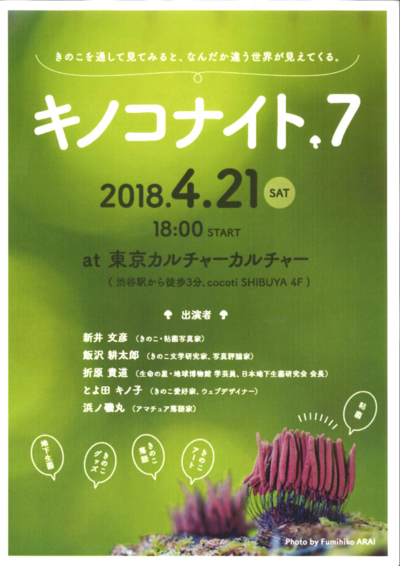

▼折原さんのお話を聞きたい方はコチラもどうぞ。

なめこの元祖・標本が「生命の星・地球博物館」にあった!

地下生菌の魅力を存分に伝えていただい後、

折原さんは博物館の貯蔵庫へ案内してくれました。

▼貯蔵庫には様々な資料が保管されていました。

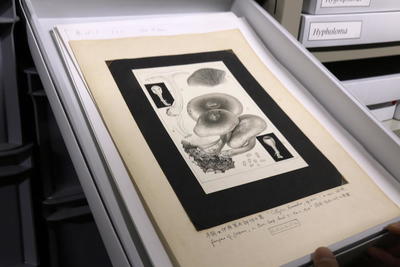

こちらに、なめこのタイプ標本があります。

こちらに、なめこのタイプ標本があります。 な、なんだってー!?

な、なんだってー!?

タイプ標本とは:新たに種の学名を付けるための記載論文中で使用され,学名の基準として指定された標本のこと。

▼「なめこ」の元となった標本がコチラ。

この絵がなければ「なめこ」という種類のきのこは存在していないわけですね。

この絵がなければ「なめこ」という種類のきのこは存在していないわけですね。

こんな貴重なものが、この博物館に所蔵されていたとは...!

こんな貴重なものが、この博物館に所蔵されていたとは...! 運命的なものを感じます。

運命的なものを感じます。

「生命の星・地球博物館」はシアターも完備された広く大きな博物館!

箱根に出向いた際は、ぜひ一度足を運んでみてください♪

▼エントランスから広〜いです!

▼博物館の中ではきのこの展示も行われています!

▼館内は基本的に撮影OKという懐の広さ...!(※一部例外もあるので要確認)

▼ボリューム満点の展示内容です!

最後に

「地下生菌」から見えた新たな「地下」の世界...

取材を通してM本はひとつの答えにたどり着きました。

それは...

「地下生菌」には無限の可能性が眠っている! 進化を遂げて、より合理的に繁殖をするようになった「地下生菌」...

進化を遂げて、より合理的に繁殖をするようになった「地下生菌」... その怠け具合はどこか親近感を覚えてしまう、魅力的な生物でした!

その怠け具合はどこか親近感を覚えてしまう、魅力的な生物でした! しかしながら、木と共生する「地下生菌」の研究を進めれば、もしかしたら温暖化対策や、薬としての効能など何かしら人類にも役立つ面白い発見があるかもしれません。

しかしながら、木と共生する「地下生菌」の研究を進めれば、もしかしたら温暖化対策や、薬としての効能など何かしら人類にも役立つ面白い発見があるかもしれません。 その発展のためには、我々も決して他人事ではなく、真正面からこの小さい生き物と向き合うことも必要なのかもしれない...

その発展のためには、我々も決して他人事ではなく、真正面からこの小さい生き物と向き合うことも必要なのかもしれない... 折原さんの熱い想いを受けて、心底そう思いました。

折原さんの熱い想いを受けて、心底そう思いました。 ぜひ一度、地下に眠る菌類の神秘に触れてみてはいかがでしょうか。

ぜひ一度、地下に眠る菌類の神秘に触れてみてはいかがでしょうか。

地下にはびこるロマンを求めて、地下浪漫の旅はつづく。

▼無限の可能性を秘めた「地下生菌」に会いたい方はコチラもどうぞ(違う)。![]()

▶App Store(iOS版)

▶Google Play(Android版)